자전거 위의 아이, 상처를 품고 달리다

다르덴 형제의 영화 자전거 탄 소년 은 단순한 이야기를 가장 절제된 방식으로 풀어내며, 깊은 울림을 전하는 작품이다. 제목 그대로 자전거를 탄 한 소년의 이야기지만, 그 속엔 버림받은 마음, 사랑에 대한 갈망, 그리고 그 모든 혼란 속에서도 누군가와 연결되고 싶은 작은 몸짓들이 조용히 깃들어 있다.

주인공 시릴은 11살 소년이다. 보육원에서 생활 중인 그는 자신을 맡기고 연락을 끊은 아버지를 찾아 도망친다. 그의 유일한 보물은 아버지가 남긴 자전거. 자전거는 단순한 교통수단이 아닌, 아버지의 흔적이자, 시릴에게 남겨진 마지막 희망 같은 존재다. 그는 그것을 되찾기 위해 고군분투하고, 마침내 미용사 사만다라는 여성을 만나게 된다.

사만다는 시릴의 무모한 질주를 가로막는 유일한 어른이다. 그녀는 특별한 이유 없이 시릴을 받아들이고, 주말마다 그를 돌본다. 이 관계는 혈연도, 책임도 아닌 ‘선택된 사랑’의 형태로 제시되며, 영화는 이를 통해 진짜 가족, 진짜 어른이란 무엇인지 질문한다.

시릴은 말이 적고 표정도 무뚝뚝하다. 하지만 그의 불안정한 움직임, 자전거 페달을 밟는 다리의 떨림, 갑작스러운 폭력성은 내면의 상처가 얼마나 깊은지를 말해준다. 다르덴 형제는 설명이나 음악 없이, 이 아이가 느끼는 감정을 고요한 관찰로 그려낸다. 시릴이 자전거를 타고 달리는 장면마다, 우리는 그가 도망치는 것이 아니라 누군가에게 다가가려 한다는 걸 알게 된다.

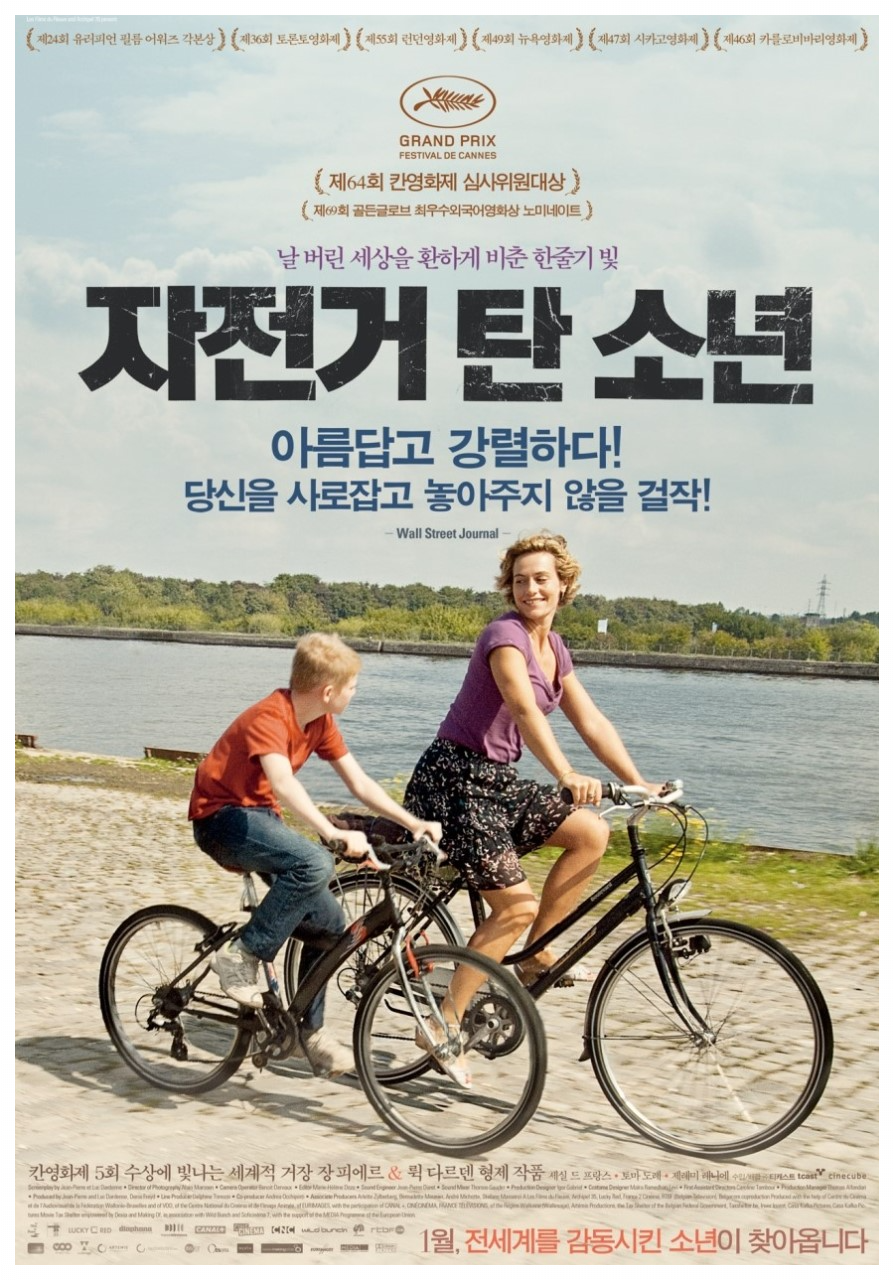

답답한 곳에서 탈출하는 시릴. 사랑을 찾아 자전거를 타고 달리는 시릴

사랑의 결핍, 그 틈에 스며드는 어른들의 세계

영화 자전거 탄 소년의 가장 큰 미덕은 아이를 피해자나 구원받아야 할 존재로 그리지 않는다는 점이다. 시릴은 불쌍하지 않다. 그는 오히려 능동적이고, 때로는 무서울 만큼 거칠다. 하지만 그 모든 행동은 ‘사랑받고 싶다’는 감정에서 비롯된 것이다. 이 지점에서 영화는 아주 섬세하게 감정의 층위를 쌓아 올린다. 사랑의 부족함으로써 비롯된 감정

시릴의 아버지는 그를 완전히 포기하려 한다. 영화에서 가장 가슴 아픈 장면 중 하나는, 시릴이 간신히 찾아낸 아버지의 집 문 앞에서 문을 두드리며 말하는 장면이다. “잠깐만이라도 같이 있고 싶어요.” 그러나 아버지는 “그만 좀 해라”는 말로 아이를 밀어낸다. 그 순간 시릴은 울지도 않는다. 그는 담담하게 돌아서지만, 그 눈빛은 자신이 ‘버림받았음’을 완벽히 이해한 아이의 표정이다.

이런 시릴에게 접근하는 또 다른 인물이 있다. 동네의 비행 청소년 웨스. 그는 시릴의 허기를 간파하고, 그를 조용히 끌어들인다. 시릴은 자신에게 손 내미는 어른이 없었기에, 웨스의 범죄적인 제안에도 쉽게 끌린다. 이는 아이의 도덕성 부족 때문이 아니다. 사랑을 주지 않은 어른의 책임이다. 모든 아이들은 사랑을 받아야 한다.

사만다는 그런 시릴을 있는 그대로 받아들이지만, 그녀 역시 완벽한 존재는 아니다. 그녀는 시릴의 폭력성과 거짓말에도 상처받고, 때론 화도 낸다. 하지만 중요한 건 그녀가 떠나지 않는다는 것이다. 영화는 이 ‘남아주는 어른’의 존재가 아이에게 얼마나 큰 위로와 안정이 되는지를 조용히 보여준다. 한 명의 제대로된 사랑을 주는 어른이 있기에 얼마나 큰 다행인가

치유는 드라마가 아니다, 일상의 반복 속에서 일어난다

자전거 탄 소년은 드라마틱한 전개나 감정의 폭발 없이, 상처받은 아이가 조금씩 치유되는 과정을 일상의 리듬 속에서 담아낸다. 카메라는 시릴의 작은 변화에 집중한다. 자전거에서 손을 잠깐 놓는 순간, 사만다의 손길을 피하지 않는 순간, 누군가를 향해 “미안해요”라고 말하는 장면. 이런 장면들이 모여 시릴의 변화가 만들어진다.

특히 후반부, 시릴은 웨스의 부탁으로 범죄에 가담하고, 그로 인해 또 다른 피해자를 만든다. 그는 자신의 잘못을 인식하고 피해자에게 직접 찾아가 용서를 구한다. 이 장면은 단순한 반성이 아니라, 시릴이 스스로 자신의 상처를 되돌아보고, 누군가에게 책임감을 느끼는 순간이다. 성장의 진정한 시작은 바로 거기서 비롯된다.

다르덴 형제는 이 장면조차도 극적으로 연출하지 않는다. 카메라는 멀리서 조용히 시릴을 따라간다. 그리고 그 시선은 시릴을 판단하지도, 미화하지도 않는다. 관객은 그저 그 아이의 행동을 지켜보고, 스스로 감정을 찾아내게 된다. 이것이 바로 이 영화의 탁월함이다.

마지막 장면, 시릴은 다시 자전거를 타고 달린다. 이번엔 도망치듯이 달리지 않는다. 그는 이제 어디론가 향하는 법을 배운 듯 보인다. 표정은 여전히 무겁지만, 그 속엔 아주 미세한 변화가 있다. 혼자였던 아이가 누군가와 연결된 후, 삶의 리듬을 조금은 다르게 느끼기 시작한 것이다.

결론 – 버림받은 아이가 사랑을 배우는 법

자전거 탄 소년은 격정적인 대사나 눈물 어린 장면 없이도, 마음을 뒤흔든다. 아이는 어른의 말보다 행동을 기억하고, 어른의 책임보다 손길을 갈망한다. 시릴의 여정을 따라가며 우리는 질문하게 된다. “진짜 사랑이란 무엇일까?”

이 영화는 대답하지 않는다. 대신, 사만다처럼 누군가의 곁에 조용히 머무는 일, 시릴처럼 실수하면서도 다시 시도하는 일을 보여준다. 그것이 바로 삶이고, 관계고, 구원의 방식이다.

아이는 자전거를 타고 어른이 된다. 그 여정이 흔들려도, 누군가 함께 걸어주기만 한다면, 세상은 조금 덜 차가워질 수 있다. 자전거 탄 소년은 바로 그 믿음을 담은 아름답고도 조용한 영화다.